《饥荒》鼹鼠图鉴:属性与行为模式全解析

《饥荒》作为一款经典的硬核生存类游戏,自发布以来便凭借其独特的美术风格与高度自由的玩法赢得了全球大量玩家的喜爱。近期,随着移动版相关消息的传出,许多玩家再次将目光投向这款作品,其中关于游戏中各类生物机制的讨论也愈发激烈。比如“饥荒鼹鼠怎么样”这一问题,就成为了不少新人玩家关注的重点。

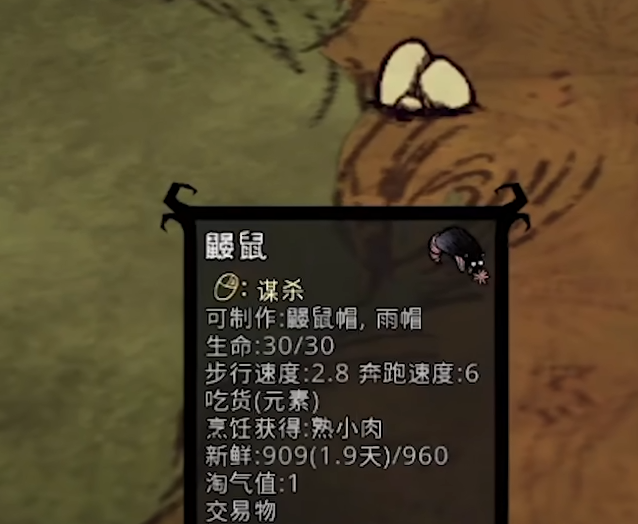

鼹鼠是游戏在一次版本更新中新增的生物,通常由鼹鼠丘自然生成。除此之外,风滚草滚动、浣猫活动或地震等特殊事件也可能使其现身。该生物体型较小,拥有30点生命值,行走速度为2.75,奔跑时可达6的速度单位。被捕获后仅有2天的保鲜期,保鲜期较短,不适合长期储存。

值得注意的是,玩家无法通过陷阱成功捕获鼹鼠,但它经过陷阱区域时会触发陷阱机关并消耗其耐久。这一点对依赖陷阱进行资源管理的玩家来说较为不便。击杀一只鼹鼠可获得1点淘气值,用于影响温蒂等角色的特定机制。此外,鼹鼠具备火焰免疫特性,既无法被点燃,也不会受到任何火焰伤害的侵袭。

在行为模式上,鼹鼠主要在黄昏与夜间出没,白天大多会隐藏在鼹鼠丘内部。若原巢穴被破坏或不存在,它会自行挖掘新的地下巢穴。因此,在夜间探索地图时需特别留意地面出现的异常隆起。

其移动方式与洞穴蠕虫相近,多数时间会在地下潜行。当它在地下移动时,地表只会表现为一个隆起的土堆,此时选中目标不会显示名称,也无法进行攻击,增加了应对的难度。

综上所述,尽管饥荒中的鼹鼠基础属性较为一般,但由于其特殊的行动机制——如无法被陷阱捕获、地下移动时不可见、免疫火焰等特性,会带来一定的干扰。想要有效应对,玩家需要掌握其出没规律,在其暴露于地表时抓住时机进行处理。

发表评论:必填项已用 * 标注